Vergessene Schätze der Schweizer Literatur

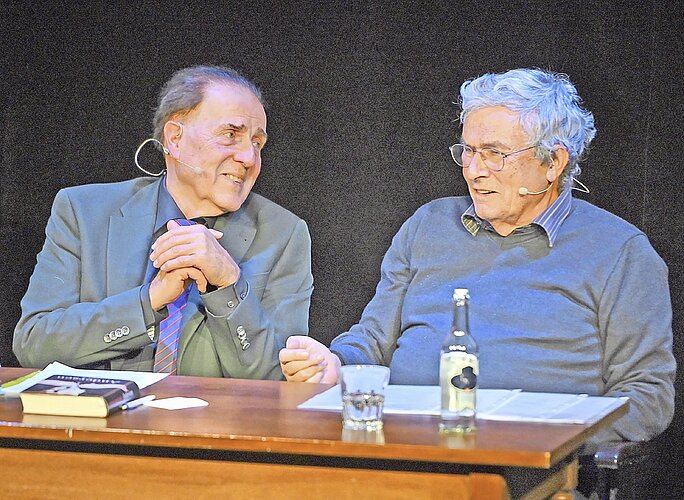

Der Germanist Charles Linsmayer hat in jahrzehntelanger Herausgebertätigkeit den ganzen Reichtum der mehrsprachigen Schweizer Literatur ans Licht geholt. Auf seinen 80. Geburtstag hin publiziert er nun ein Lesebuch, in dem er 50 seiner Lieblingsautorinnen und -autoren mit Text und Bild vorstellt.

Kaum war der Zweite Weltkrieg vorbei, begann die Karriere der beiden Schweizer Schriftsteller Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, zuerst zögerlich, dann in stürmischem Tempo, zuerst im deutschsprachigen Raum, dann auf internationaler Ebene. In ihrem Windschatten entfaltete sich eine vielstimmige helvetische Literatur: Peter Bichsel, Thomas Hürlimann, Adolf Muschg und Urs Widmer wie auch viele weitere (auch Autorinnen) waren im deutschsprachigen Feuilleton, Fernsehen und Radio präsent. Die Literatur der ersten Jahrhunderthälfte hingegen, die unter dem Generalverdacht provinziellen, konservativen oder gar «völkischen» Erzählens stand, sank in fast vollständiges Vergessen.

Wiederentdeckte Jahrhunderthälfte

In den 1970er-Jahren versuchte ein junger Germanist und Lektor, der 1945 in Kilchberg geborene Charles Linsmayer, Gegensteuer zu geben und den vergessenen – oder eigentlich: verstossenen – Schatz zu heben. Die reifsten Früchte seiner jahrelangen Schatzsuche publizierte er 1980 bis 1983 unter dem Titel «Frühling der Gegenwart. Der Schweizer Roman 1890–1950» im Ex-Libris Verlag. In den 30 Bänden (drei davon mit Erzählungen) entdeckte eine staunende Leserschaft eine Reihe völlig unbekannter Autorinnen und Autoren, so zum Beispiel den Thurgauer Paul Ilg mit einer beissenden Kritik am Militarismus in «Der starke Mann»; den Berner Carl Albert Loosli mit dem Kriminalroman «Die Schattmattbauern», der im Emmentaler Bauernmilieu spielt und den gängigen Krimispielregeln nicht entspricht; oder die Baslerin Cécile Ines Loos mit «Hinter dem Mond», in dem die Protagonistin an der Seite eines protestantischen Missionars nach Südamerika auswandert, ihr Heimweh jedoch nie ablegen kann. Die Buchreihe entwickelte sich zum Überraschungserfolg: Um die 200 000 Exemplare wurden insgesamt abgesetzt.

«Ohne das editorische Wirken Charles Linsmayers wäre die Schweizer Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts unvollständig.»

1987 startete Linsmayer beim Huber-Verlag Frauenfeld ein neues Editionsprojekt, bei dem er den Blick auch über die Deutschschweiz hinaus auf die mehrsprachige Schweizer Literatur richtete. So machte er die Leserschaft neben vielen anderen mit den Tessiner Autoren Orlando Spreng und Giovanni Bonalumi und den Westschweizer Autorinnen Corinna S. Bille und Cilette Ofaire bekannt, aber auch mit dem Gesamtwerk des Zürchers Kurt Guggenheim, dessen monumentaler Epochenroman «Alles in allem» als Band 36 erschien. Diese Reihe mit dem Namen «Reprinted by Huber», die seit einigen Jahren im Th. Gut Verlag herauskommt, setzt sich bis in die Gegenwart fort – und ist vielleicht noch nicht abgeschlossen.

Damit ist Linsmayers Wirken für die Schweizer Literatur aber noch längst nicht ermessen, denn jeden Band versah er mit einem biografischen Nachwort, das oft von ihm selbst stammte oder sonst von einer Fachperson verfasst worden war. So sammelte er ein immenses Wissen über die Schweizer Literaturgeschichte des 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts an, das er auch gebündelt in verschiedenen Veröffentlichungen seiner Leserschaft verfügbar gemacht hat, in Bänden wie «Gesichter der Schweizer Literatur» (2015) zum Beispiel oder in zahlreichen Zeitungs- und Lexikonartikeln.

Schreiben aus existenzieller Not

Nun hat Linsmayer auf seinen 80. Geburtstag am 6. Mai hin seine Leserschaft und wohl auch ein bisschen sich selbst mit einem neuen Lesebuch beschenkt. In diesem über 600 Seiten starken Band mit dem Titel «Die andere Schweizer Literatur» versammelt er 50 Textpassagen von oft höchster Intensität – aus Werken von Autorinnen und Autoren, die ihm ihrer Behandlung existenzieller Themen und der Dringlichkeit ihres Schreibens wegen besonders am Herzen liegen. Hier finden sich beispielsweise ein Text des bereits genannten Paul Ilg über den Alltag eines Verdingkinds oder eine Passage aus dem einzigen Roman der Philosophin Jeanne Hersch, die darin das erschütternde Ende einer Liebesbeziehung beschreibt.

Angesichts der editorischen Leistung Linsmayers muss man sich bewusst machen, dass auf jedes Buch, das er gelesen und herausgegeben hat, viele andere kommen, die nicht gerade als Perlen durchgehen. Was also treibt jemanden wie ihn an, diesen Mikrokosmos Schweizer Literatur mit solch ausdauernder Neugier zu erforschen? Linsmayers Antwort darauf: «Ich war Schüler in einem katholischen Internat und interessierte mich weder für Jassen noch für Fussball. Ich habe daher die grosse Bibliothek mit in Packpapier eingepackten Büchern für mich entdeckt.» Er sei so von Leseerlebnis zu Leseerlebnis mit Büchern aus aller Welt gelangt. Die «Sucht» nach Lesen habe ihn nie mehr losgelassen: «Eine Welt ohne Bücher ist für mich vollkommen unvorstellbar.»

Und er macht das gleich anschaulich: Im Juni müsse er nach 25 Jahren seine Zürcher Wohnung an der Englischviertelstrasse verlassen und ins aargauische Dorf Stetten ziehen. «Die Bücher meiner Bibliothek füllen 130 Buchkartons.» Die Schweizer Literaturgeschichte aber, das ist wohl sicher, ist ohne Linsmayer ebenfalls unvorstellbar.

Charles Linsmayer: Die andere Schweizer LiteraturTh. Gut Verlag, Zürich 2025.648 S. CHF 39.–