Der Flughafen wächst vor allem nachts

Der SBFZ braucht im nächsten Jahr einen neuen Präsidenten. Seit Januar hat er einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige zieht Bilanz aus fast 30 Jahren Engagement gegen Fluglärm – der vor allem nachts konstant zunimmt.

«Wir haben hier wenig Fluglärm», gibt Marco Nuzzi zu. Trotzdem ist seine Stadt Illnau-Effretikon – Gastgeberin der diesjährigen Delegiertenversammlung – Mitglied im Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (SBFZ). Die Mitgliedsgemeinden befinden sich vor allem – aber nicht ausschliesslich – in den An- und Abflugschneisen des Flughafens. Und die Betroffenheit reicht teilweise weit: Ganz im Osten sind es Turbenthal, Hofstetten und Elgg bei Winterthur, im Norden bis auf eine Ausnahme alle Gemeinden bis zur Landesgrenze. Im Süden ist Opfikon das einzige Mitglied (das später eingetreten und den Austritt auch schon diskutiert hat). Die anderen Südgemeinden haben sich anderen Fluglärmorganisationen in ihrer Himmelsrichtung angeschlossen.

Diese «Verzettelung» hat ihre Gründe, wie Robert Bänziger ausführte. Er war von 1995 bis zu Beginn dieses Jahres Geschäftsführer des SBFZ; vorher besorgte dies jeweils eine der heute knapp 50 Mitgliedsgemeinden. Das World Wide Web umfasste 1994 ganze 623 Websites; angesichts erster Warnungen betreffend die Klimaerwärmung wurde das Kyoto-Protokoll unterzeichnet, das genau dies verhindern sollte; Österreich, Finnland und Schweden traten der EU bei, während im damaligen Jugoslawien Krieg herrschte und in Südafrika die strikte Rassentrennung, die Apartheid, zu Ende ging.

1995: 27 Südanflüge – im Jahr

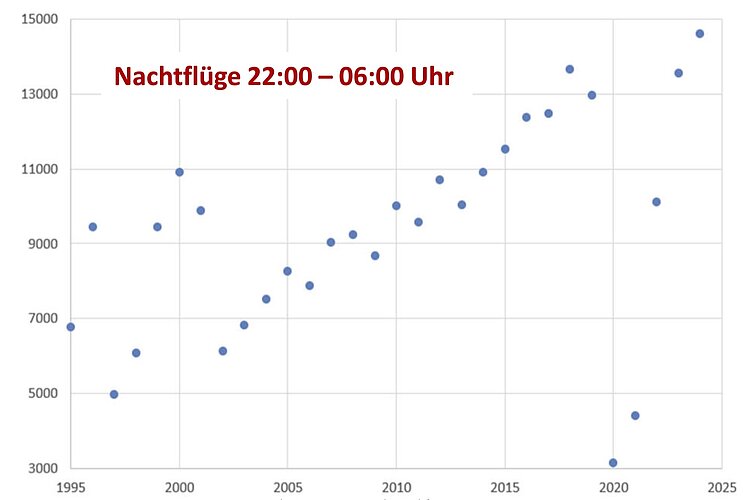

Im Zürcher Unterland drehte sich fast alles um den Flughafen (der bis 2000 noch dem Kanton gehörte): In einer Volksabstimmung sprachen sich im Juni 1995 gut zwei Drittel der Zürcher Stimmbevölkerung für die 5. Ausbauetappe aus (Dock Midfield, heute Dock E, mit unterirdischer (Bahn-)Verbindung für Passagiere und Gepäck, Airside-Center zwischen Dock A und B). Es gab 244 500 Flugbewegungen jährlich (heute sind es 261 000); es landeten 27 Flugzeuge von Süden über Opfikon (heute 10 988), von Osten über Kloten 1975 (heute 30 427), und es gab 6772 Nachtflüge (heute 14 612).

Damals habe der Bund noch Nachtflugkontingente vor allem an Charterfluggesellschaften vergeben, erzählt Robert Bänziger, «was viele Rechtsverfahren nach sich zog». Denn die Luftfahrtverordnung sah vor, dass solche Bewilligungen «mit äusserster Sparsamkeit und lediglich bei Vorliegen besonderer Gründe zu erteilen» seien, wie das Bundesgericht 1988 in einem vom SBFZ erstrittenen Entscheid hierzu ausführte.

Seither ist viel passiert, aber die Zahl der Nachtflüge ist konstant gestiegen und hat sich bis heute mehr als verdoppelt. «Das ist die vielleicht wichtigste Grafik des Schutzverbands», sagte Robert Bänziger vor den rund 30 Delegierten. Die immer mal wieder geäusserte Kritik, der SBFZ erreiche wenig, kontert Bänziger jeweils mit dem Bild eines Wachhundes: «Ohne diesen wäre es noch viel schlimmer.»

Er streicht deshalb auch die (Teil-)Erfolge der ältesten Fluglärmorganisation hervor: Neben der Nachtflugsperre gehören etwa die Lärmgebühren dazu, die es ohne den SBFZ vielleicht gar nicht gäbe und die künftig für späte Flieger deutlich erhöht werden sollen. «Geholfen» habe man auch beim « Slotfreeze»» am Abend (keine zusätzlichen Startfenster), beim Bericht über die Luftfahrtpolitik der Schweiz (Lupo), beim Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) und bei den Betriebsvarianten und den Regelungen für Nachtflugbewilligungen. «Und wir sind die einzige Organisation, welche als ‹Gegnerin› des Fluglärms beim Zürcher Fluglärm-Index ZFI mitreden darf.» Mit dieser komplizierten Formel – die so sogar im Zürcher Flughafengesetz steht – errechnet der Kanton jährlich, wie stark und wann die Bevölkerung durch den Fluglärm belastet ist (lange Zeit allerdings ohne Folgen).

Präsidien immer direkt betroffen

«Der SBFZ liest alles im Zusammenhang mit dem Flughafen», erklärte Bänziger die Aufgabe der Geschäftsstelle, deren Leitung er vor einem halben Jahr an David Schwarz übergeben hat. «Er bietet Know-how für Gemeinden und Private, verfasst Mustertexte für Eingaben und organisiert einmal im Jahr einen runden Tisch mit allen Fluglärmorganisationen.»

Wichtig findet Bänziger auch, dass die bisherigen SBFZ-Präsidentinnen und -Präsidenten immer auch Flughafengemeinden vorstanden und genauso wie die Vorstandsmitglieder – darunter der Klotener Stadtpräsident René Huber sowie der Opfiker Stadtrat Jörg Mäder – neben der Lärmproblematik stets auch die wirtschaftliche Bedeutung des Airports vor Augen hatten. Dieser Ausgleich hat dem SBFZ auch schon den Vorwurf eingebracht, bei gewissen Themen «eingeknickt» zu sein. Bänziger aber sieht gerade darin eine besondere Legitimation: «Er schafft glaubwürdige Lösungen, statt einfach auf die Pauke zu hauen.»

Dieses Jahr Plus, nächstes Minus

Die statutarischen Geschäfte waren zuvor schnell erledigt: Die Rechnung 2024 schloss mit einem Ertragsüberschuss von 35 600 Franken; budgetiert war ein Verlust von 46 200 Franken. Mangels aktueller Sachvorlagen – im kontroversen Abstimmungskampf über die Pistenverlängerungen hielt sich der SBFZ gewollt zurück und verwendete dafür zweckgebundenes Geld früherer Jahre – wurden statt 30 000 lediglich 8000 Franken für die Sacharbeit aufgewendet, für Information, Public Relations und Website nur 3600 statt 14 000 Franken.

Das Budget 2026 (jenes für 2025 wurde vor einem Jahr verabschiedet) sieht auch wegen gesenkter Gemeindebeiträge einen Aufwandüberschuss von knapp 49 000 Franken vor. Das Vereinsvermögen betrug Ende 2024 gut 237 000 Franken.

In seinem zweitletzten Jahresbericht betonte Roger Götz, auch Gemeindepräsident von Höri, dass sich der Flugverkehr dieses Jahr wohl komplett von der Coronakrise erholen würde. «Das Bedürfnis nach Mobilität ist da – obwohl die Flugtickets 24 Prozent teurer geworden sind.» Negativ seien die 24 600 späten Flüge, positiv, dass der Regierungsrat dies nun deutlich kritisiert habe. Die geplanten Gebühren für diese Zeit seien eine langjährige Forderung des SBFZ.

Die Nachtruhe-Initiative, die ein Flugverbot von 7 Stunden fordert, unterstützt der SBFZ hingegen nicht. «Sie klingt auf den ersten Blick richtig, ist aber rechtlich zweifelhaft und überschätzt den Einfluss des Kantons.» Nach dem deutlichen Ja zu den Pistenverlängerungen sei die Lancierung auch «politisch nicht ganz klug». «Der SBFZ will realistische, umsetzbare Lösungen – sachlich und pragmatisch.»