Wendepunkt im Frauenfussball

Ein Sommer voller Rekorde, Begeisterung und friedlicher Fanfeste: Die Frauen-EM hat gezeigt, welches Potenzial im Frauenfussball steckt. Doch sind die Fussballvereine im mittleren Glattal auf den zu erwartenden Boom vorbereitet?

Keine Frage, die Schweiz hat als Veranstalterin der diesjährigen Frauenfussball-Europameisterschaft hervorragende Arbeit geleistet. In acht Stadien duellierten sich über dreieinhalb Wochen die besten Teams Europas. Das Turnier sorgte für sportliches Spektakel und erwies sich ebenfalls neben dem Platz als unvergesslicher Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfussballs. Durchschnittlich besuchten rund 21 000 Personen ein Spiel. Auch vor den Bildschirmen der ganzen Welt wurden Einschaltrekorde geknackt.

Das Turnier fand unter friedlichen Bedingungen statt. Es kam zu keinen nennenswerten Ausschreitungen in und um die Spielstätten, und gefährliches pyrotechnisches Material wurde während des ganzen Turniers keines gezündet. Ein wohltuender Kontrast zum Männerfussball, der sich auch beim Publikum fortsetzte: Dieses war insgesamt familienorientierter und weiblicher. Es herrschte ein frohes Miteinander zwischen den verschiedenen Fanlagern, wobei Alkohol nur mit Mass konsumiert wurde und sonstige Drogen fast nicht vorzufinden waren. Das Kräftemessen fand ausschliesslich auf dem Platz statt, nach dem Motto: Möge das bessere Team gewinnen.

Rasantes Wachstum

Diese ganze Aufmerksamkeit, die das Turnier medial, aber auch gesellschaftlich — in den Gesprächen am Arbeitsplatz oder in der Schule — erhielt, kombiniert mit den sportlichen Leistungen auf dem Spielfeld, wird ziemlich sicher einen Boom im nationalen Mädchen- und Frauenfussball auslösen.

Der Zürcher Kantonsrat hat bereits im Jahr 2023 beschlossen, diese Entwicklung intensiver zu fördern. So wurde der kantonale Mädchenfussball mit 1,5 Millionen Franken aus dem gemeinnützigen Fonds unterstützt, die dem kantonalen Sportamt gemeinsam mit dem Fussballverband Region Zürich (FVRZ) zur Verfügung gestellt wurden, um geeignete Massnahmen zu ergreifen. Mit Erfolg: Seit Oktober 2023 ist die Anzahl der Juniorinnen im Kanton Zürich um 43 Prozent gestiegen, wobei die Anzahl an Funktionärinnen und Schiedsrichterinnen um 10 Prozent zugenommen hat.

Nachhaltige Förderung

Die positiven Nachwirkungen der Frauenfussball-Europameisterschaft werden mit ziemlicher Sicherheit auch die lokalen Fussballvereine zu spüren bekommen. Der «Stadt-Anzeiger» hat diesbezüglich bei den Verantwortlichen der Frauenabteilungen des FC Kloten, FC Wallisellen und FC Glattbrugg nachgefragt.

Der FC Kloten registriert seit Jahren hohe Anmeldungen von Mädchen aus allen Alterskategorien. Von einer signifikanten Veränderung seit der EM könne jedoch nicht gesprochen werden, wie André Moscon vom FC Kloten erklärt. Trotz der positiven Nachwirkungen der Frauenfussball-Europameisterschaft sind sich die Verantwortlichen einig, dass der Frauenfussball nun nachhaltig ausgebaut werden muss. «Anfangs wurde der Mädchen- und Frauenfussball belächelt, heute wird er stark wahrgenommen», sagt Moscon vom FCK und betont, dass die Vereine jetzt bereit sein müssten, interessierten Mädchen Plätze in den Mannschaften anzubieten, obwohl das infolge der Infrastruktur nicht immer einfach sei. Doch der aktuelle Aufschwung halte nur an, wenn er von strukturellen Verbesserungen begleitet werde, so Derungs vom FCW. Dajka sieht das gleich: «Eine EM sollte nicht nur ein kurzfristiger Hype bleiben, sondern die strukturellen Bedingungen dauerhaft verbessern.»

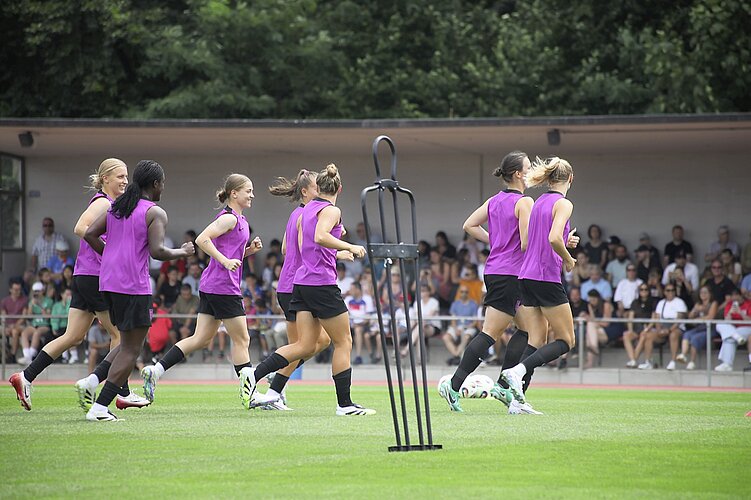

Oliver Dajka vom FC Glattbrugg bestätigt, dass der Verein bereits einen deutlichen Anstieg bei den Anfragen und den Anmeldungen in den Mädchenmannschaften festgestellt hat. Auf der Sportanlage Au, wo vor einem Monat noch englische Nationalspielerinnen wie Chloe Kelly und Lauren James trainierten, wollen nun auch mehr Mädchen kicken. Insbesondere seien es Mädchen der Altersstufen E und D, die vermehrt am Angebot interessiert seien. «Das mediale Interesse und die Vorbilder auf internationaler Bühne haben offensichtlich viele junge Mädchen motiviert, selbst Fussball zu spielen», so der Leiter der Frauen beim FC Glattbrugg.

Auch der FC Wallisellen nimmt ein gestiegenes Interesse wahr, da es schon vermehrt Kontaktaufnahmen für Probetrainings gab. Allerdings meint Daniela Derungs, Verantwortliche der Frauenabteilung beim FCW: «Es ist noch zu früh, um von Anmeldungen beim FC Wallisellen zu sprechen, da der Spielbetrieb nach der Sommerpause erst jetzt wieder aufgenommen wird.»

Vereine sind gefordert

Fussballvereine in städtischen Regionen verzeichnen immer mehr Mitgliedschaften. Das stellt die Breitensportvereine insofern vor Probleme, da ja auch die zur Verfügung stehende Infrastruktur dem Wachstum gerecht werden muss. Das heisst, es müssen genügend Garderoben und Fussballplätze zur Verfügung stehen, um die Mannschaften unterzubringen.

Keiner der drei Fussballvereine im mittleren Glattal muss zurzeit eine Warteliste für neue Spielerinnen führen. Einzig bei den B-Juniorinnen in Glattbrugg sind die Verantwortlichen zurückhaltend bezüglich zusätzlicher Spielerinnen, «da das Team bereits aus 25 jungen Frauen besteht», sagt Dajka. Glattbrugg und Kloten vermelden keine Probleme bei der Unterbringung der Mannschaften. Leicht anders sieht es beim FC Wallisellen aus, wie Derungs es schildert: «Derzeit reicht unsere Infrastruktur – insbesondere bei Garderoben und sanitären Anlagen – nicht vollständig für die wachsende Zahl an Teams aus.» Dies sei allerdings kein isoliertes Problem der Frauenabteilung, sondern betreffe den ganzen Verein.

Mehr Juniorinnen bedeuten auch, dass die Vereine mehr Trainerinnen und Trainer engagieren müssen. Kloten hat zurzeit genügend Personal, wobei André Moscon betont, dass es nicht immer einfach sei, entsprechendes Leute zu stellen. Stets auf der Suche nach motivierten Trainerinnen und Trainern ist ebenfalls der FC Glattbrugg. «Besonders weibliche Vorbilder fehlen uns noch. Da haben wir noch viel Luft nach oben», so Dajka. Beim FC Wallisellen könne das je nach Situation schon eine Herausforderung darstellen, sagt die Verantwortliche der Frauenabteilung. Aktuell habe man aber ausreichend Trainerinnen und Trainer für die jeweiligen Teams.

Eigeninitiative und Unterstützung

Damit die Fussballvereine ordentliche Trainings anbieten können, brauchen sie finanzielle Unterstützung. Diese finden sie in der Politik und bei den regionalen Fussballverbänden. Gezielte Förderprogramme und Investitionen in Sportanlagen, die allen Geschlechtern zugutekommen, erhofft sich Daniela Derungs für ihren Verein sowohl von der kommunalen als auch von der kantonalen Politik. Gleichzeitig sieht sie auch den Fussballverband in der Verantwortung, der mit klaren Entwicklungsstrategien, mehr Sichtbarkeit für den Frauenfussball und finanzieller Unterstützung der Vereine entscheidend zur Förderung beitragen kann.

André Moscon vom FC Kloten warnt unterdessen vor den drohenden Kürzungen bei den J+S-Geldern auf Bundesebene. «Das ist fatal und am falschen Ort gespart», sagt er. Profitieren würden davon keine Vereine, und die Leidtragenden seien am Ende die Eltern, die mit höheren Mitgliederbeiträgen rechnen müssen. Den regionalen Fussballverband nimmt er dagegen positiv wahr: «Dieser leistet wertvolle Arbeit, etwa mit Workshops und laufenden Anpassungen in der Ausbildung.» Auch Oliver Dajka vom FC Glattbrugg sieht Politik und Verbände in der Pflicht. Der Verein selbst setze auf Werbung an Schulen, Schnuppertrainings und mädchenspezifische Events, stosse aber schnell an seine Grenzen. «Ohne zusätzliche Mittel lassen sich keine neuen Trainerinnen und Trainer gewinnen oder mehr Trainingsplätze erschliessen.»

Die Stimmen aus den Vereinen zeigen: Die Frauenfussball-Europameisterschaft hat einen wichtigen Impuls gesetzt, doch der allein reicht nicht. Erst wenn Politik, Verbände und Vereine gemeinsam Verantwortung übernehmen, können aus der momentanen Begeisterung stabile Strukturen entstehen – und der Frauenfussball in der Schweiz langfristig auf Augenhöhe zum nach wie vor dominanten Männerfussball wachsen.